« Lorsque vous sortez : évitez les lieux déserts, les voies mal éclairées, les endroits sombres où un éventuel agresseur peut se dissimuler. Dans la rue, si vous êtes isolée, marchez toujours d’un pas énergique et assuré. Ne donnez pas l’impression d’avoir peur. »

Ce paragraphe était visible sur un communiqué officiel du Ministère de l’Intérieur, en ligne jusqu’en 2012, puis retiré à la suite de vives critiques. Ce type de vocabulaire en dit long sur la façon dont, pendant des années, les violences faites aux femmes ont été perçues : des faits qui relèveraient de leurs responsabilités ou d’éléments extérieurs.

Outre son caractère sexiste (envers les femmes comme les hommes), cette assertion est statistiquement erronée puisqu’elle contribue à amalgamer agressions sexuelles et espace public. En s’appuyant sur les statistiques de 2020, 2021, on constate en effet que les femmes sont les premières victimes déclarées de violences sexuelles. Or, si les violences faites aux femmes sont multiples, elles restent le plus souvent peu visibles voire banalisées et surtout, elles se concentrent majoritairement dans les espaces privés comme en témoignent les nombreuses manifestations et enquêtes sur les féminicides en France.

Ainsi, statistiquement, ce sont les garçons qui ont le plus de risque d’être agressés dans l’espace public et non l’inverse – si on ôte les violences à caractère sexuel. Trois de nos enquêtes menées entre 2015 et 2018, ont même révélé que 5 % de ces interpellations sexistes et sexuelles relevaient d’abus de pouvoir par des personnes représentant la sécurité (contrôleurs, conducteurs…).

Cependant, quelques soient les espaces, privés ou publics, les femmes se construisent en intégrant la peur de la violence, comme le révèlent nos analyses à la suite de cinq enquêtes de victimation menées auprès de plus de 14000 femmes : trois concernant les femmes et l’espace public et deux à propos des violences conjugales.

Se construire avec la peur

En grandissant, une grande majorité de jeunes filles intègre la peur de l’agression sexuelle. Celle-ci demeure diffuse en France puisqu’en moyenne, chaque année, les recherches estiment le nombre de viols ou tentatives de viol en France pour les femmes âgées de 18 à 75 ans à 94 000 femmes. De la même manière que pour les chiffres des violences au sein du couple présentés ci-dessus, il s’agit d’une estimation minimale. Dans 91 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47 % des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits. Suite aux viols ou tentatives de viol qu’elles ont subi, seules 12 % des victimes ont porté plainte.

Mais cette peur résulte aussi de l’éducation différenciée relayée collectivement. Les jeunes filles incorporent très vite la peur de l’agression et de la rue pour des raisons éminemment culturelles ; avec un contrôle social plus fort pour ces dernières et une incorporation dès la prime enfance de la sphère privée et de la construction de la dangerosité de l’espace public.

Les restrictions spatiales sont différentes pour les filles et les garçons à l’adolescence. Alors qu’elles se relâchent pour ceux-ci à cette période, elles se resserrent pour les filles. Cet ancrage est renforcé une fois jeune fille et femme par les pratiques courantes d’interpellation sexiste, d’atteintes routinières qui « laissent une marque durable sur l’appréhension des espaces publics et qui leur rappellent qu’elles ne sont pas ‘tout à fait à leur place’ : ces comportements masculins sont en quelque sorte des rappels à l’ordre sexué ».

Ce renforcement social envisage les hommes comme potentiellement dangereux et les filles et femmes comme vulnérables.

Ainsi, l’identité féminine se construit à la fois sur la peur du viol et de facto par la restriction de l’espace public perçu comme criminogène.

Dans l’espace médiatique, des femmes régulièrement réduites à leurs corps

Les interpellations à caractère sexiste réduisant les femmes à leur corps sont par ailleurs légion. En 2012, on se remémore Cécile Duflot sifflée à l’assemblée nationale, ou la députée Marianne Massonneau raillée par un autre député imitant le caquetage d’une poule lors de sa prise de parole publique.

En avril dernier, la maire de Paimpol, Fanny Chappé, a subi des en plein conseil municipal de la part d’un élu de l’opposition :

« Je te parle comme je veux, ma cocotte », « oui, maîtresse », « non maîtresse. »

Lorsque les femmes sont visibles dans les sphères publiques, les risques de « backlash » sont alors importants sans que la question de leur sécurité soit évoquée.

Ces humiliations sexistes contribuent néanmoins à les exposer à davantage d’appréhension et les incitent à adopter des stratégies de résistances dans ces espaces publics.

La maire de Paimpol a été victimes d’interpellation et commentaires sexistes lors d’un conseil municipal en avril 2021.

Dans un contexte de prise de conscience et de dénonciation des faits par les personnes concernées, dans une tribune parue dans Le Monde, 285 femmes politiques appellent à « écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes » de la vie politique et à mettre fin au silence, dans un mouvement collectif faisant penser à un #MeToo politique.

Des témoins complices

Dans notre dernière enquête menée concernant les violences sexistes et sexuelles, 26 % des femmes interrogées révélaient du harcèlement sexuel au travail.

Jusqu’en 2017, les violences sexistes et sexuelles dans l’espace public étaient peu questionnées, car leur omniprésence les faisait apparaître comme naturelles, non remises en question ; elles étaient intégrées dans « la fabrique sociale de la vie publique« , tant par les témoins, les femmes victimes que les auteurs.

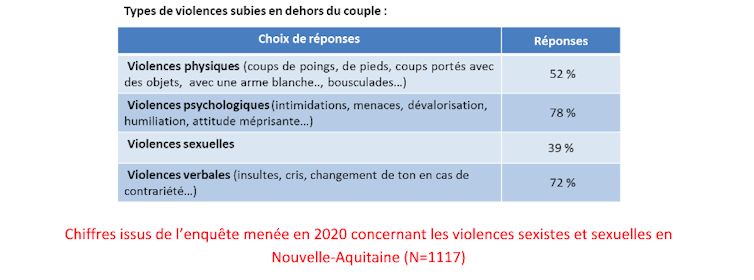

Parmi les violences subies, en dehors du couple, près de 80 % des répondants de cette étude relatent des violences verbales et psychologiques au travail ou dans l’espace public. Cette banalisation des faits était et est toujours alimentée par les témoins qui ne réagissent pas pour plus de 88 % d’entre eux devant les incidents et agressions à caractère sexuel.

Cette inaction tend aussi à renforcer le sentiment d’impunité des auteurs, qui n’avaient jusque-là aucun rappel à la norme, et à la loi. Depuis le mouvement #Metoo et #BalanceTonPorc, ceci tend à être de moins en moins vrai, car les femmes victimes, principalement les étudiantes, dénoncent davantage les faits, qu’elles soient témoins ou victimes.

Des violences continues dans la sphère privée

Ces mouvements internationaux ont eu un large écho en France. Doublés d’une volonté politique réaffirmée avec la Loi 2010 concernant les violences faites aux femmes, ils obligent à interroger également le prisme des violences dans la sphère privée.

En France, le nombre moyen de femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à plus d’un million par an.

Une femme sur vingt a vécu au cours de sa vie une ou plusieurs agressions sexuelles dans le cadre de la famille ou des relations avec les proches, et ces agressions sont marquées par un degré de gravité important.

Violences commises en dehors du couple.

J.Dagorn, Fourni par l’auteur

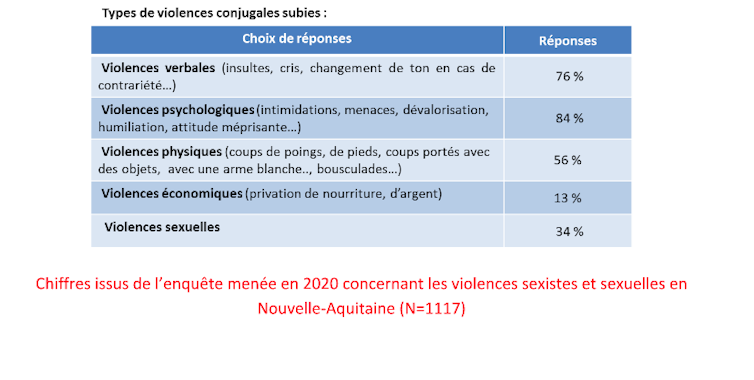

Parmi les femmes victimes de violences conjugales, une sur trois subit des violences sexuelles, une sur deux des violences physiques et plus de 4 sur 5 des violences psychologiques.

Et plus de 140 trouvent la mort chaque année sous les coups d’un partenaire ou ex-partenaire.

Des facteurs d’amplification des violences

L’analyse montre que les violences conjugales peuvent toucher tous les âges, et qu’elles sont amplifiées par les phénomènes d’isolement, majoritairement dans certaines zones rurales.

Par ailleurs, l’analyse départementale des données concernant les violences conjugales et les violences intrafamiliales issues de la gendarmerie et de la police montre que les violences conjugales sont massivement perpétrées par des hommes puisque l’étude recense 2 % d’hommes victimes et 1 % de femmes autrices de violences.

J.Dagorn, Fourni par l’auteur

Enfin, le confinement en 2020 a par ailleurs exacerbé ces violences : près de 45 000 appels au 3919 ont été enregistrés pendant cette période.

Moins de 30 % des victimes déclarent les faits

Nos enquêtes font par ailleurs état d’un véritable silence qui entoure ces violences. Ainsi parmi les personnes déclarant avoir subi des violences au sein du couple, plus d’un tiers des personnes en parle d’abord à un personnel soignant ou médico-social et les autres majoritairement à un proche (famille, ami, collègue) ; ce qui démontre encore l’importance de l’isolement dans le parcours des violences.

Les personnes ayant porté plainte sont celles qui en ont le plus parlé à leur entourage ou à des représentants de l’institution au préalable. Ce qui explique aussi un faible taux de plainte : seulement 8 % pour les violences sexuelles selon l’Insee en 2007.

C’est la rencontre avec une association, un personnel soignant ou un représentant des forces de l’ordre bienveillant qui peut alors être décisive dans la décision de porter plainte ou la sortie des violences. Dans d’autres cas, les violences sont tues : ainsi 40 % des femmes cadres que nous avons interrogées divorcent, changent de ville, sans en parler.

La possibilité de fuir l’agresseur demeure très restreinte et seules 15 % des personnes déclarent être parties dès le premier fait de violences.

Dans la plus grande proportion, les personnes qui quittent leur compagnon lors du premier fait de violence n’ont pas d’enfants, ont entre 15 et 30 ans et sont majoritairement étudiantes.

Ce constat pourrait traduire une moindre acceptation de la violence chez les jeunes. Par ailleurs si les enfants peuvent être un facteur déterminant pour choisir de sortir des violences, ils représentent également un frein lié à la peur des changements induits par une séparation (déménagement, changement d’école…), et en particulier la crainte de tomber dans la précarité.

Repenser l’éducation et le rapport au corps

En France, comme ailleurs, les femmes ne seront pas entièrement en sécurité tant qu’elles seront ramenées à leur corps, que ce soit dans l’espace public à travers les interpellations sexistes et sexuelles que dans la sphère privée, où une femme sur dix en moyenne subit des violences de leur compagnon.

La construction identitaire des garçons comme le renforcement collectif et sociétal renvoient l’image des hommes comme imprévisibles et dangereux, et les femmes comme des victimes potentielles. Mais qu’en est-il de la construction du féminin ? On voit ici qu’en dépit des risques d’agressions similaires, les jeunes filles, pour des raisons éminemment culturelles et construites, se sentent en sécurité dans les espaces clos.

Cette idée du dedans/dehors, du « sécure et de l’insécure », terme issu de la théorie de l’attachement de Bowlby, amorcée dès le plus jeune âge par l’apprentissage des jeux et des modèles féminins, renforcée à l’adolescence avec l’intégration de la peur du viol, s’exprime concrètement à travers les chiffres énoncés. Le sentiment d’insécurité ou de sécurité (pour les garçons) est ici corrélé aux attentes sociales.

Ces analysent montrent ainsi comment l’éducation différenciée et les valeurs portées collectivement renforcent la peur des filles et de femmes de l’espace public associée au risque de viol.

Johanna Dagorn, Sociologue, Université de Bordeaux

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.